Elektrosmog messen |

|

|

0921-7412744 |

Vorstellung des Funkstandards „LTE“ |

||

| Hinter der Kurzform “LTE” verbirgt sich der Name “Long-Term-Evolution”. Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist vor allem das 3GPP-Konsortium (3rd Generation Partnership Project), ein Zusammenschluss verschiedener Standardisierungsgremien unternehmerischer und öffentlicher Hand. Gegründet 1998, hat sich das 3GPP zum Ziel gesetzt, über technische Spezifikation zu einheitlichen Mobilfunkstandards zu gelangen - was ihnen mit der Pflege und Fortentwicklung der Standards GSM und UMTS bereits gelungen ist. Normalerweise benötigt die Entwicklung eines neuen Mobilfunkstandards mindestens 5 Jahre bis er die Reife für eine kommerzielle Einführung hat. Man hatte also bei Entwicklungsbeginn das Jahr 2009 im Visier gehabt, um LTE kommerziell zu starten. Ganz so schnell ging es dann doch nicht: Die Lizenzversteigerung für die LTE-Technik wurde in Deutschland erst im Mai 2010 zum vorläufigen Abschluss gebracht. Die funktechnischen Vorteile von LTE gegenüber UMTS/GSM sind folgende:

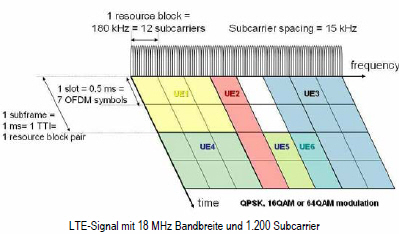

Die wichtigsten technischen Neuerungen von LTE gegenüber dem heutigen UMTS-Standard ist zum einen die Einführung des Kanalzugriffverfahrens OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) im Downlink und SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access im Uplink und zum anderen die Verwendung von Mehrfachantennen.

Eine weitere Verbesserung der Übertragungsqualität bringt Verwendung der MIMO-Antennentechnik (Multiple Input Multiple Output). Alle Sendesignale werden zur Übertragung an mindestens zwei Sendeantennen weitergeleitet, und die Empfangssignale werden auch wieder von mindestens zwei Antennen empfangen. Mehrere Antennen verhelfen dem Empfänger zu räumlichen Informationen (Spatial Multiplexing), was zur Steigerung der Übertragungsrate genutzt werden kann. Das ist besonders in Situationen vorteilhaft, wo keine Sichtverbindung zwischen den Sende- und Empfangsstationen besteht. Zum Beispiel in Gebäuden, wo sich die Signale aufgrund von Decken und Wänden mehrfach ausbreiten. Bei zwei Antennen trifft dasselbe Funksignal aus zwei verschiedenen Richtungen beim Empfänger ein. Jedes eingehende Funksignal weist in der Regel einen eigenen "räumlichen Fingerabdruck" auf. Dadurch verbessert sich die Leistung des ganzen Funksystems erheblich. Welche Prognosen ergeben sich hinsichtlich Strahlenbelastung ? Im Rahmen der Frequenzversteigerung wurde den Betreibern zur Auflage gemacht, zunächst im ländlichen Raum für eine schnellere Internetanbindung zu sorgen. Ziel der Betreiber ist es, Gegenden bevorzugt mit LTE auszustatten, in denen es weder DSL-Anschlüsse noch Fernsehkabel gibt. Bei reinen Internetlösungen werden die Datennutzer wahrscheinlich wie bei WIMAX/WLAN-Lösungen mit Hausantennen arbeiten. Damit könnte die Sendeleistung deutlich reduziert werden, was zu einer geringeren Feldbelastung der Umgebung führt.Mit einer ungleich höheren Belastung ist zu rechnen, wenn in Ballungsgebieten flächendeckend das mobile Internet verfügbar wird. Hier soll dann sowohl im Freien wie auch in Fahrzeugen ruckelfreies Surfen ermöglicht werden. Inwieweit dann mit vielen kleinen Zwischenantennen gearbeitet wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Als sicher gilt, dass die bestehenden Sendetechniken GSM und UMTS mindestens noch 10 Jahre lang parallel weiter betrieben werden. Zusammen mit LTE wären dann drei verschiedene Basisstationen pro Standort zu erwarten. Im Falle, dass alle vier deutschen Betreiber einen gemeinsamen Standort nutzen, wäre als worstcase mit 12 Basisstationen zu kalkulieren.

|